退職後に嫌がらせを受けることって本当にあるの?

退職後にも、前の職場から嫌がらせを受けるケースは実際に存在します。

労働相談窓口や弁護士への相談でも、「退職したのに元上司から連絡が続く」「社内チャットやSNSで悪口を書かれている」といった事例は少なくありません。

嫌がらせの背景には、退職理由や職場での人間関係が影響していることが多いです。

たとえば、突然の退職によって業務が滞った、上司の指示に従わなかった、会社への不満を周囲に話していたなど、相手が感情的になっている場合があります。

一方で、長年働いた社員が辞めたことで、周囲が「裏切られた」と感じ、個人的な恨みを持つケースも見られます。

しかし、どのような理由で退職したとしても、嫌がらせを受ける側が悪いわけではありません。

退職した時点で雇用関係は終了しており、前職の人からの執拗な連絡や誹謗中傷は、明確な「加害行為」にあたります。

嫌がらせを放置すると、精神的なダメージが積み重なり、新しい生活や仕事にも影響が出るおそれがあります。

電話やSNSのメッセージが続く、噂話を流されるなど、少しでも異常を感じたら早めに対応しましょう。

次の章では、退職後に起こりやすい嫌がらせの具体例と、なぜそのような行為が発生してしまうのかについて詳しく見ていきます。

退職後の嫌がらせの例

退職後の嫌がらせには、主に以下のようなものがあります。

- 退職後にも関わらずメールや電話がしつこい

- SNSなどで悪口を書かれる

- 『家まで行くぞ。』と脅される

- 『転職先の内定を消す。』と脅される

- 給料が支払われない

- 離職票がもらえない

こうした行為は、退職者への嫌がらせ(ハラスメント)にあたります。

なかには、精神的に追い詰められ、再就職に支障をきたすケースも少なくありません。

また、退職届を出した後に、同僚から無視されたり、仕事を押し付けられたりすることもあります。

このような行為は「退職ハラスメント(ヤメハラ)」と呼ばれ、退職者の心身に大きな負担を与える問題です。

退職ハラスメント(ヤメハラ)とは

退職ハラスメント(ヤメハラ)とは、退職を申し出た従業員に対して、上司や同僚が嫌がらせを行うことを指します。

具体的には、以下のような行為が代表的です。

- 退職届の受理を拒否する

- 理由をしつこく問い詰める

- 「裏切り者だ」と責め立てる

- 過剰な業務を押し付ける

- 無視や孤立、陰口などで排除する

こうした行為は、退職者を心理的に追い込み、円満退職を妨げる原因になります。

また、悪質なケースでは名誉毀損や脅迫など、法的に問題となる行為に発展することもあります。

少しでも違和感を覚えたら、「自分が気にしすぎかも」と我慢せず、早めに労働相談窓口や専門家へ相談しましょう。

こちらもチェック

24時間365日無料相談

どうして退職後にも嫌がらせをしてしまうのか?考えられる5つの原因

退職後に嫌がらせを受けるのは、単なる偶然ではありません。

多くの場合、退職理由や退職時の伝え方が、相手の感情を刺激してしまうことがきっかけとなります。

ここでは、退職後に嫌がらせが起こりやすい代表的な5つの原因を紹介します。

1. 自己中心的な理由で急に辞めた場合

「やりたいことができたから明日辞めます」といった一方的な退職は、職場に負担を残す形になります。

引き継ぎがないまま突然辞めると、同僚は業務を押し付けられたように感じ、怒りや不満を抱くことがあります。

こうした不満が積み重なると、陰口や悪口、嫌がらせといった行動に発展することもあります。 急な退職がやむを得ない場合は、可能な範囲で事情を伝え、誠意をもって対応しましょう。

2. 有名企業や優良企業への転職が決まっていた場合

転職先が大手企業などの場合、周囲から妬まれたり、自慢していると誤解されたりすることがあります。

本人にそのつもりがなくても、同僚の中には「なぜあの人だけ成功するのか」と感じる人もいるものです。

とくに、長年同じ会社に勤めている人や転職を諦めた人ほど、その感情が強くなりがちです。

結果として、嫉妬や羨望が嫌がらせという形で現れてしまうことがあります。

3. 結婚や出産を理由に退職した場合

本来は祝福されるべき結婚や出産も、職場の人間関係によっては複雑な感情を生むことがあります。

同じ年代で未婚・子どものいない人などから、羨望や劣等感が嫌がらせにつながるケースもあります。

「幸せそうで腹が立つ」「自分だけ置いていかれた気がする」など、表に出しにくい感情が攻撃的な行動に変わることがあるのです。

4. ネガティブな理由で退職した場合

「人間関係がつらい」「給料が低い」など、会社への不満を理由に辞めた場合、それが周囲に知られるとトラブルを招きやすくなります。

SNSや会話の中で不満を漏らしていた人は、「会社の悪口を言いふらす人」と見なされ、退職後も標的にされる可能性があります。

退職理由を伝えるときは、できるだけ感情を抑え、前向きな言葉を選ぶようにしましょう。

5. 退職代行を利用した場合

退職代行を使えば、直接やり取りせずに退職できますが、会社側からは「逃げた」と感じられることがあります。

突然の退職により現場が混乱すれば、「無責任だ」と受け止められ、嫌がらせやしつこい連絡につながることもあります。

本来、退職代行は働く人を守るための制度です。

しかし、一部の管理職や経営者には理解が浸透しておらず、「社会人としての礼儀を欠いている」と誤解されるケースも見られます。

退職後の嫌がらせをなくすための対処方法

退職後の嫌がらせを放置してしまうと、ストレスが蓄積するだけでなく、新しい職場での仕事や生活にも悪影響が及ぶおそれがあります。

被害を拡大させないためには、できるだけ早い段階で冷静に対処しましょう。

相手に反応せず無視する

退職後にしつこく連絡をしてくる、脅迫まがいの発言をするなどの嫌がらせがあっても、感情的に反応してはいけません。

嫌がらせをする人は、相手の反応を見て面白がったり、反発をエスカレートさせたりする傾向があります。

無視を続けることで、「相手にしても無駄」と思わせ、行為をやめさせる効果が期待できます。

証拠を残す

メール・SNSのメッセージ・録音など、嫌がらせの証拠はすべて保存しておきましょう。

証拠があれば、法的な措置を取る際に有効な資料となります。

スクリーンショットや通話記録など、客観的に時系列がわかる形で残しておくのが理想です。

弁護士に相談する

給料が支払われなかったり、離職票を交付してもらえないといった行為は、法律に違反する可能性が高いケースです。

弁護士に相談することで、会社側に正式な請求を行うことができ、直接やり取りを避けてトラブルを防げます。

一人で交渉を行うと、さらなる嫌がらせや揉み消しのリスクがあるため、第三者を介することが重要です。

探偵に相談して証拠を集める

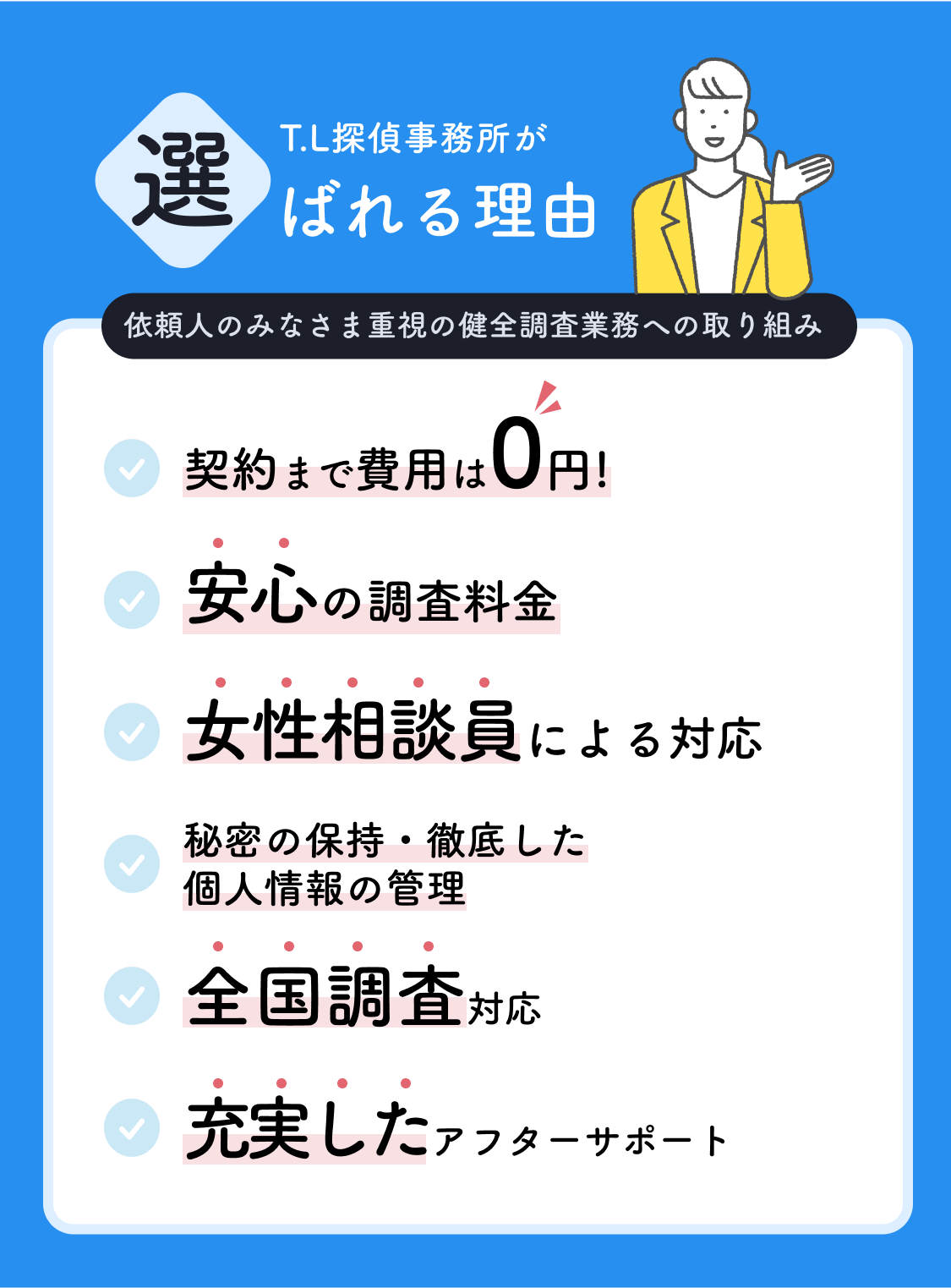

嫌がらせが長期化・悪質化している場合は、探偵に依頼して証拠収集や加害者特定を行うのも有効です。

探偵が集めた証拠は、法的手続きに発展する際にも利用できます。

T.L探偵事務所では、嫌がらせに関する調査を通じて、状況を客観的に把握するための証拠収集を行っています。

問題の原因を明らかにすることで、法的な対応や今後の解決策を検討しやすくなります。

退職後も続く嫌がらせに悩んでいる方は、探偵に相談しましょう

退職後の嫌がらせは、多くの場合、退職理由や職場での人間関係がきっかけになっています。

しかし、理由がどうであれ、嫌がらせを受けて苦しむのはあなたであり、その状況を我慢し続ける必要はありません。

放置してしまうと、行為がエスカレートしたり、日常生活に支障が出たりすることがあります。

一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが解決への近道です。

探偵事務所の中には、嫌がらせやストーカー被害の調査を専門に行っているところもあります。

探偵は、前の会社の人物がどのようにあなたに関わっているのか、実際にどんな行動をしているのかを客観的な証拠として記録できます。

集めた証拠は、法的な手続きや警察への相談時にも役に立つでしょう。

「誰が」「いつ」「どんな方法で」嫌がらせをしているのかを明確にできれば、その後の対応をスムーズに進めることができます。

こちらもチェック

24時間365日無料相談

まとめ

退職後の嫌がらせは、誰にでも起こり得る問題です。

理由がどうであっても、前の職場からの執拗な連絡や誹謗中傷に悩まされるのは、とてもつらいことです。

「時間が経てば落ち着くかもしれない」と我慢してしまう人もいますが、嫌がらせは放置するほど悪化し、精神的にも大きな負担になります。

もし今、前の会社の人からの連絡やSNS上での嫌がらせに困っているなら、まずは専門家に相談してみてください。

T.L探偵事務所では、退職後の嫌がらせや人間関係トラブルに関する調査相談を受け付けています。

無理に我慢せず、まずは無料相談で状況をお聞かせください。

専門の相談員が、あなたの立場に寄り添いながら、最善の対応を一緒に考えます。

.png)

.jpg)