連絡が取れない相続人を放置するリスク

.jpg?w=640&h=360)

居場所不明の相続人がいる状態で手続きを放置することは、大きなリスクをともないます。

まずは、連絡が取れない相続人を放置するリスクについて把握しておきましょう。

遺産分割協議が無効になる

冒頭でもお伝えしたとおり、相続人が一人でも欠けた状態で行った遺産分割協議は、法的に無効となります。

そのため、誰か一人でも見つからなければ、いつまでたっても財産の正式な分割や名義変更ができません。

もし一部の相続人だけで遺産を分けてしまったとしても、後から連絡の取れなかった相続人が現れた場合、その遺産分割協議全体がやり直しとなり、大きなトラブルに発展する可能性があります。

税金の控除を受けられない可能性がある

遺産分割協議自体に期限はありませんが、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヵ月以内に相続税の申告・納付を行う必要があります。

この期限までに遺産分割が完了していないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった大幅な控除制度を利用することができません。

控除が受けられない結果、納めるべき税額が跳ね上がり、大きな金銭的負担が生じるリスクがあります。

遺産分割をめぐる問題は長期化しやすいため、10ヵ月という期限を意識して、できるだけ早い段階で居場所不明の相続人探しに着手することが極めて重要です。

そもそもどこまで?相続人の範囲

居場所不明の相続人を探し出す前に、まずは「誰が」「何人」相続人であるのか、法的に確定させる必要があります。

ここからは、相続人の範囲の知識について詳しく解説いたします。

相続人の範囲とは

被相続人の遺言がない場合、相続人の範囲(法定相続人)は次のように定められています。

- 絶対的な相続人:被相続人の配偶者

- 第1順位:直系卑属(被相続人の子供・子供が死亡しているときは孫)

- 第2順位:直系尊属(被相続人の両親・祖父母)

- 第3順位:直系卑属・尊属がいない場合は被相続人の兄弟(被相続人の兄弟がいないときはその子供)

参考:e-Gov「民法 第五編 相続」

被相続人に配偶者と子供がいる場合は【配偶者+第1順位である子供】が相続人です。

子供がいない場合は【配偶者+孫】、子供も孫もいないときは【配偶者+被相続人の両親・祖父母】という順番になります。

【補足】離婚した配偶者・内縁者・その子供は相続人になる?

離婚した夫や妻は、配偶者ではないため相続人には含まれません。

しかし、両親が離婚しても【被相続人の子供】は相続人に含まれます。

同様に内縁者も相続人ではありませんが、内縁者とのあいだに生まれた【被相続人が認知している子供】は相続人です。

認知していない場合は、相続人には含まれないため注意しましょう。

相続人調査の具体的な手順

相続人は、被相続人の出生から死亡までの記録を記載したすべての戸籍謄本をたどることで把握できます。

戸籍謄本には被相続人の婚姻歴や離婚歴、養子縁組や内縁者とのあいだに生まれた子供の認知歴などが記載されており、どのくらいの相続人がいるのか、人数・範囲を正確に把握することが可能です。

具体的な調査手順は次のとおりです。

- 死亡時の戸籍謄本を取得する。

- その戸籍が作られる前の除籍謄本・改製原戸籍を取得する。

- これを被相続人の出生時の戸籍まで繰り返し遡って取得する。

- すべての戸籍から、婚姻や離婚、子の認知、養子縁組などの事実を確認し、すべての相続人を確定する。

この作業は、転籍(本籍地の移動)が多い場合や、古い戸籍が手書きで読みにくい場合もあり、非常に複雑で手間がかかります。

【重要】2024年(令和6年)3月1日から「戸籍の広域交付制度」が施行

これまでは、被相続人の本籍地がある市町村役場でなければ戸籍謄本を請求することはできませんでしたが、2024年(令和6年)3月1日から「戸籍の広域交付制度」が施行されることによりどの役場でも戸籍謄本が請求・取得できるようになりました。

これにより、相続人調査の負担は大きく軽減されています。

ただし、次のような場合は注意が必要です。

- 窓口で請求・取得できるのは被相続人の配偶者、子供などの直系卑属、父母などの直系尊属のみ

- 被相続人の兄弟姉妹・叔父(伯父)・叔母(叔母)は請求・取得不可

- 請求は窓口でのみ可能であり、郵送や代理人による請求は不可

- 電子データ化されていない一部事項証明書・個人事項証明書などは不可

もしも戸籍謄本の請求・申請ができない間柄である場合や、広域交付ではカバーできない兄弟姉妹の戸籍の取得が必要な場合は、弁護士や司法書士に相談・依頼することをおすすめします。

こちらもチェック

相続人を公的手段で探す方法と限界

戸籍調査により相続人が特定できたら、次は現住所を探し、連絡を取る段階に進みます。

ここからは、相続人を探す具体的な方法やその限界について解説いたします。

探し方1. 住民票・戸籍の附票を取得して住所を探す

戸籍の附票や住民票を利用して、戸籍上で確認できた相続人の現在の住所をたどることができます。

それぞれの書類の概要については、次のとおりです。

- 戸籍の附票

戸籍が作られてから現在までの住所の履歴が記録されている書類です。

本籍地の役所で請求できます。

- 住民票

現在の住所が記録されている書類です。

原則として他人の住民票の請求・閲覧はできませんが、相続手続きに使用する場合は、必要資料(戸籍謄本など)を提示することで、相続人の住民票や戸籍の附票の受け付けが認められることがあります。

もしも相続人の住所が判明すれば、手紙などで遺産分割協議への参加を促す交渉ができる可能性があります。

探し方2. 弁護士・司法書士に依頼して探す

個人で住民票や戸籍の附票を請求しても、役所によってはプライバシー保護の観点から拒否されるケースも存在します。

これに対し、相続手続きを正式に依頼された弁護士や司法書士などの専門家は、「職務上請求」という特別な権限に基づき、相続人であることを証明する資料なしで住民票や戸籍の附票を請求することが可能です。

公的な手段で確実な住所特定を目指す場合、法律の専門家に依頼するほうが手間も少なく、確実性が高いというメリットがあります。

【重要】公的手段だけでは見つからない可能性もある

上記のような職務上請求も含めた公的手段は非常に有効ですが、次のケースでは限界を迎えてしまいます。

- 住民票が職権で消除(除票)されている場合

長期間転居届を出さずにいるなど、住民票の住所に住んでいないことが確定した場合、役所の職権で住民票が消除されていることがあります。

こうなると、公的な情報では現住所を特定できません。

- 海外に転居している場合

海外転出届が出ている場合は「最終住所地」までしか追えず、現地の正確な居場所を特定することはできません。

- 情報が古すぎる場合

戸籍の附票に記載されている最後の住所が古く、そこから先は公的記録がない場合、追跡が難しくなります。

24時間365日無料相談

相続人調査を探偵に依頼すべき3つのケースとメリット

戸籍調査や住民票追跡といった公的な手段を試しても、どうしても居場所が特定できない場合は、居場所を探すプロである探偵事務所への依頼が最も有効な手段となります。

探偵は、公的な記録では追えない現在の所在(現住所)を特定するための調査を行うことができます。

ここからは、探偵への依頼を検討すべき3つのケースと依頼することで得られるメリットをご紹介いたします。

ケース1. 戸籍調査で住所が判明しなかった場合

戸籍の附票などで確認できた最後の住所が古く、そこから引っ越しを繰り返しているなどして、公的な情報が途切れてしまっているケースです。

探偵は、独自の調査手法や情報源、経験に基づいて、張り込みや聞き込みなどの「所在調査」を行うことで、公的機関には頼れない現在の正確な居場所を突き止めます。

これは、職務上請求の限界を超える唯一の手段といえるでしょう。

ケース2. 居場所が海外にある可能性がある場合

相続人が海外に移住している可能性がある場合、公的な手続きでは現地の住所を追うことは不可能です。

相続人探しに強い探偵事務所の中には、国際的なネットワークや海外の提携調査会社との連携を持っているところがあります。

これにより、海外に移住した相続人の現地の住所や連絡先を特定できる可能性があります。

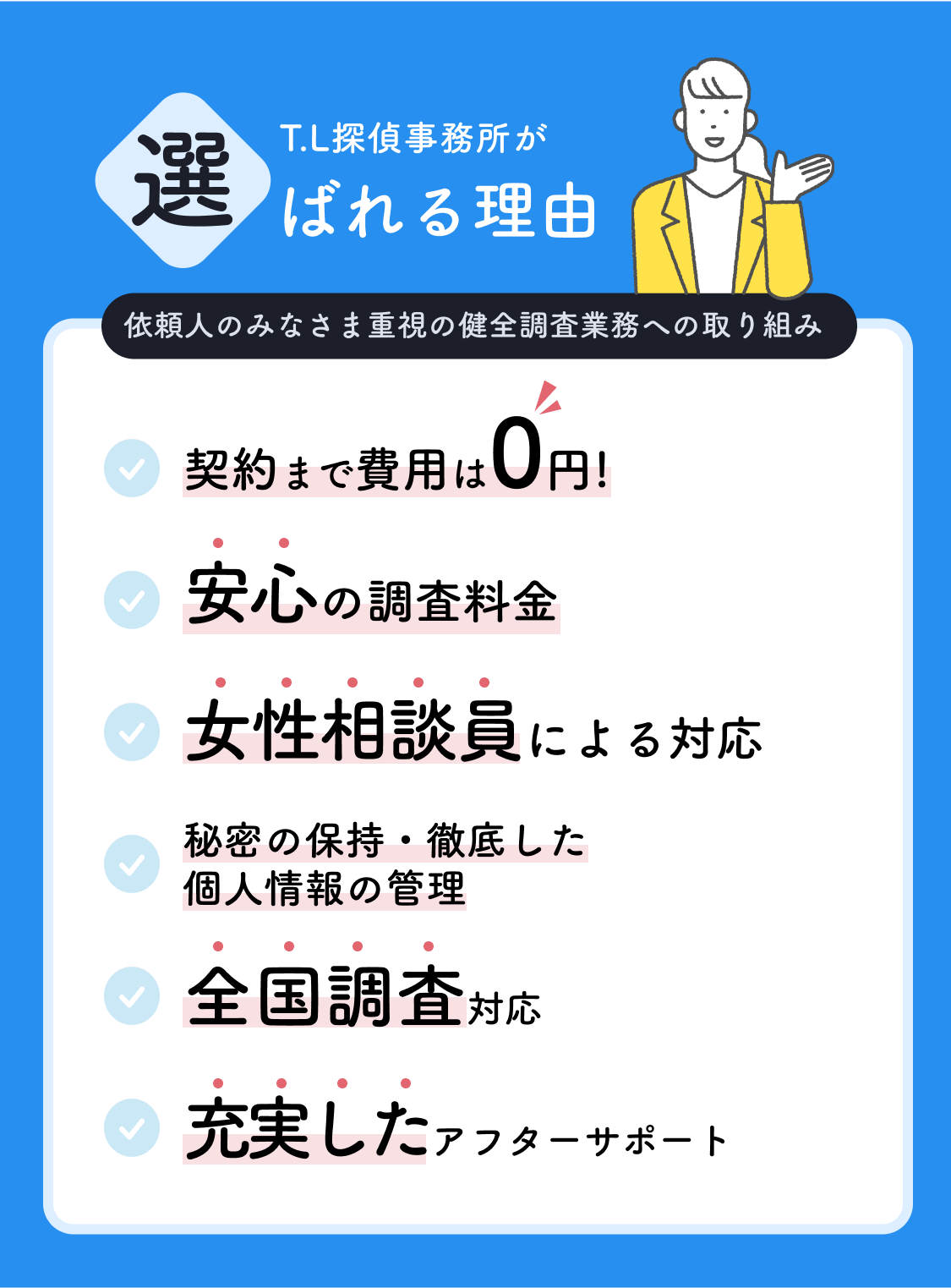

当社「T.L探偵事務所」では、海外での調査も実施しています。

海外にいる相続人を探したい場合は、一度ご相談ください。

ケース3. 安全かつ迅速に正確な居場所を特定したい場合

ご自身でインターネットのSNS検索や、知人への聞き込みをすることは、プライバシー侵害やデジタルタトゥーといったリスクをともないます。

探偵に依頼することで、次のメリットを得ることができます。

- 安全性の確保

探偵業法に基づき、法律を遵守した形で調査を行います。

- 迅速性

特殊なスキルと独自のネットワークにより、短期間かつ効率よく相続人を探し出すことが可能です。

- 秘密保持 依頼者様の情報や調査の事実が外部に漏れることはありません。

自分で調査する時間がない方や、できるだけ早く相続人と連絡を取りたい場合は、探偵に相談・依頼することを強くおすすめいたします。

探偵への依頼から発見までの具体的な流れ

前述した状況で相続人探しにお悩みの場合は、できるだけ早めに探偵に調査を依頼することをおすすめします。

ここでは、探偵に依頼した後の具体的な調査の進め方から、相続人発見後にご依頼者様が取るべき行動までを解説いたします。

探偵が行う所在調査の具体的な流れ

探偵事務所は、ご依頼者様から提供された情報(氏名、生年月日、旧住所、過去の職業など)やヒアリング内容をもとに、次の調査手法を組み合わせて所在を突き止めます。

- データ調査

過去のデータや公開情報、独自のネットワークを利用した情報収集

- 聞き込み調査

過去の居住地や勤務先、関係者への慎重な聞き込み

- 張り込み・尾行

判明している情報の手がかりをもとに、現住所を特定するための行動調査

また、探偵業法により、探偵には守秘義務が課されています。

調査を通じて得られたすべての情報、そして依頼があったという事実自体が、厳重に保護されますのでご安心ください。

相続人が見つかった後に取るべき行動

探偵が相続人の居場所(現住所や連絡先)を発見した後、その後の対応はご依頼者様側で行う必要があります。

探偵は法律の専門家ではないため、遺産分割協議の交渉は行いません。

- 手紙を送付

見つかった住所宛に、相続手続きを進めたい旨を記した手紙(遺産分割協議の案内)を送付します。

- 連絡が取れた場合の行動

遺産分割協議への参加を求め、交渉を開始します。

- 交渉が困難な場合の行動

相続人が交渉に応じない、または感情的な対立が予想される場合は、相続問題に強い弁護士に依頼し、代理で交渉を進めてもらうことになります。

この後の法的な手続きをスムーズに進めるために、探偵事務所によっては、相続関係に強い弁護士事務所と提携しているところもあります。

探偵に依頼したときの費用相場

探偵に人探しを依頼したときの費用は、10〜30日間の捜査で15万〜50万円程度が相場です。

ただし、この金額は調査の難易度によって大きく変動します。

費用を左右する主な要因は次の3点です。

- 提供できる情報の量

氏名や旧住所、生年月日がわかっているなど、情報が多ければ多いほど調査期間が短縮され、費用が安くなります。

- 調査の難易度と期間

国内での調査か、海外調査が必要か、居場所が頻繁に変わっているなど、難易度が高いほど、調査期間が長期化し、費用は高くなります。

- 探す相手との関係性

すでに音信不通で関係が険悪など、当事者間での接触が難しい場合、慎重な調査が必要となり、費用に影響を与えることがあります。

まずは、探偵事務所が実施している無料相談・無料見積りを利用し、「話だけでも聞いてもらいたい」「予算内で調べられるか相談してみたい」など、ご心配な点をお尋ねください。

【補足】相続人調査にかかる費用について

探偵の調査費用とは別に、相続人調査を行うために次の費用が発生することがあります。

- 戸籍謄本などの実費

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など、一枚あたり数百円~数千円程度の実費がかかります。

- 弁護士・司法書士費用

戸籍収集や職務上請求を依頼した場合の専門家への報酬です。事案によって費用は異なります。

最終的に遺産分割協議をまとめる際には弁護士の力を借りることも多くなるため、初期の段階で「どこまで探偵に依頼し、どこから法律家に依頼するか」の全体像を把握しておくことが大切です。

こちらもチェック

24時間365日無料相談